Von Klaus Waldmann

Keine geringere Frage als die nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem Beitrag, den Religionsgemeinschaften leisten können, um so etwas wie Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu stiften, stand im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion am 26. März 2025 in Räumen der Evangelischen Stadtakademie in München. Was macht diese Fragestellung gegenwärtig besonders dringlich? Thesen von einer Spaltung der Gesellschaft, einer gesellschaftlichen Polarisierung, zumindest von einer wachsenden Gefahr der Zersplitterung der Gesellschaft sind prägende Bilder in Ansätzen einer gesellschaftlichen Zeitdiagnose. Ökonomische, kulturelle, soziale, historische und politische Prozesse haben in den zurückliegenden Jahren zu einer weitreichenden Ausdifferenzierung der Gesellschaft in unterschiedliche soziale Milieus geführt. Die Gesellschaft ist infolge von Arbeitsmigration und Zuwanderung von Geflüchteten diverser geworden. Mit der AfD und dem BSW sind neue politische Parteien entstanden, die sogenannten Volksparteien der politischen Mitte sind schwächer und die extremen Kräfte an den Rändern stärker geworden. Über die Themen Migration, Klimakrise und sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft wird erbittert gestritten. Zudem bezweifeln zahlreiche Akteur*innen, dass die liberale Demokratie noch in der Lage ist, diese Herausforderungen zu bewältigen. Die Demokratie ist in eine Krise geraten, die aktuelle Polykrise hat den gesellschaftlichen Zusammenhalt massiv erschüttert.

Doch was ist unter gesellschaftlichem Zusammenhalt zu verstehen und welchen Beitrag können Religionsgemeinschaften dazu leisten? Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein vielschichtiger Begriff. Er hat eine deskriptive und analytische Dimension, die sich an Begriffen wie Spaltung, Polarisierung und Fliehkräfte festmachen lässt und er hat eine normative Dimension, die sich auf grundlegende Werte und Normen, zentrale Leitbilder und Narrative bezieht und nach Bindekräften fragt. In den Debatten um grundlegende Orientierungen und Leitbilder der Gesellschaft richten sich enorme Erwartungen an die Religionsgemeinschaften, diese stellen sich im Prinzip dieser Anmutung sehr gerne. Von besonderer Relevanz ist in diesem Kontext, dass infolge einer aus unterschiedlichen Gründen erfolgten Zuwanderung die Gesellschaft multireligiös geworden ist. Welche Ressourcen können die Religionsgemeinschaften in das soziale Kapital einer liberalen, modernen Gesellschaft einbringen, in der einerseits Religiosität pluraler geworden ist und andererseits die Zahl der Konfessionslosen permanent ansteigt? Müssen sie nicht zunächst ihre Verhältnisse untereinander, die Relevanz ihrer vielfältigen Denominationen und jüngere Religionen ihren jeweiligen Status klären? Sind Religionen vor allem Orientierung und Kraftquell für die einzelnen Gläubigen, wird Religiosität nicht primär individuell gelebt oder sind Religionen nicht doch auch zivilgesellschaftliche Akteur*innen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen? Können Religionen stabilisierende Kräfte in tiefgreifenden Veränderungsprozessen dynamischer Gesellschaften sein und können sie soziale Integration mitgestalten sowie gesellschaftlichen Wandel begleiten?

In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2024 wird gesellschaftlicher Zusammenhalt mit drei Kriterien verdeutlicht: der Stärke und dem Umfang sozialer Beziehungen; der Verbundenheit mit dem Gemeinwesen, dem Vertrauen in dessen Institutionen und dem Empfinden, dass die gesellschaftlichen Umstände gerecht sind; einer Gemeinwohlorientierung, die durch Unterstützung von Schwachen und die Akzeptanz sozialer Regeln gekennzeichnet ist. Im Kern geht es darum, dass die Mitglieder einer Gesellschaft sich gegenseitig als legitime Andere anerkennen, dass Vertrauen in Menschen und Institutionen der Gesellschaft besteht und Prinzipien von Toleranz, Solidarität, Gerechtigkeit und gleicher Teilhabe Grundlage des Zusammenlebens sind. Bei der vorausgehenden Fachtagung im Evangelischen Bildungszentrum in Bad Alexandersbad im November 2024 und dieser Podiumsdiskussion ging es darum zu reflektieren und zu klären, welchen Beitrag die Religionsgemeinschaften zur Arbeit an der Gestaltung des sozialen Zusammenhangs leisten können.

Im Horizont dieser Überlegungen begrüßte Murat Kayman als Vertreter der Alhambra Gesellschaft die Teilnehmenden und konstatierte, dass die Frage nach dem Beitrag der Religionen impliziere, dass den Religionen eine Zusammenhalt und Solidarität stärkende Wirkung inne wohne. Kritisch merkte er an, dass dies eine wohlwollende Sichtweise sei, denn es dürfe keineswegs übersehen werden, dass auch das Trennende, der Konflikt und die Krise in den Religionen angelegt sei. Er wies darauf hin, dass bis heute etwa 121 Religionskriege bekannt und belegt seien (u.a. die islamischen Expansionskriege, die Kreuzzüge, die Hugenottenkriege, der Dreißigjährige Krieg). Religiös begründete und gerechtfertigte Gewalt spiele auch gegenwärtig in Konflikten oder z.B. in Anschlägen eine Rolle. Mit skeptischen Anmerkungen zur Relevanz und Reichweite interreligiöser Dialoge und der Frage, ob Religion ein Problemkind in heterogenen Gesellschaften sei, schloss er seinen Impuls ab.

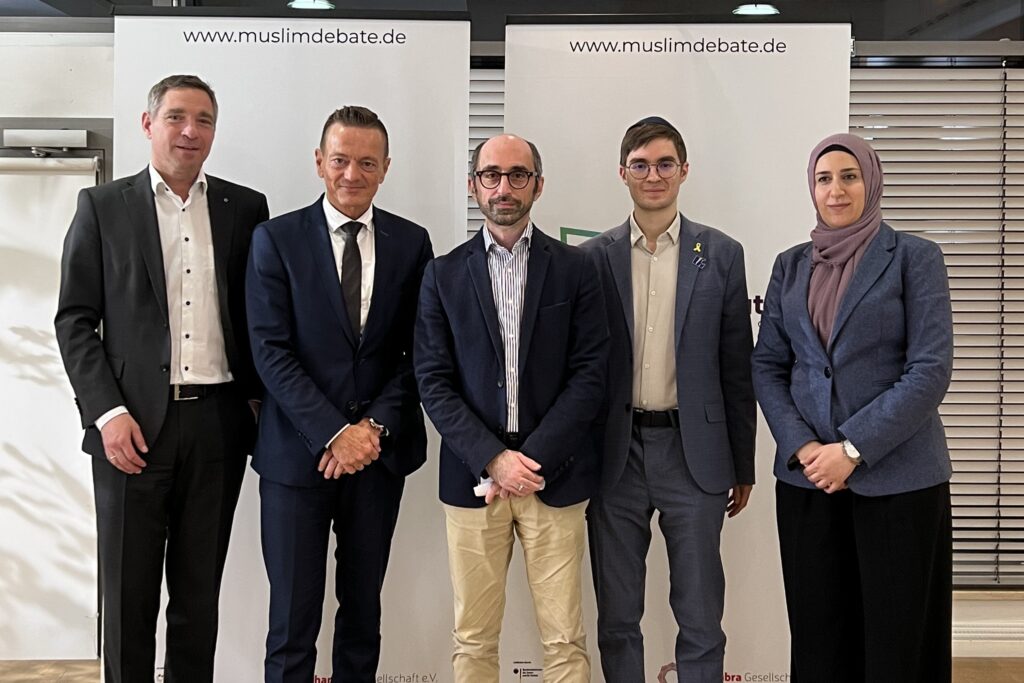

Zum Podiumsgespräch waren Karl Straub, Mitglied des Bayerischen Landtags und Integrationsbeauftragter der Bayrischen Staatsregierung sowie drei Personen eingeladen, die sich aus der Perspektive verschiedener Religionsgemeinschaften an der Debatte beteiligten: Dr. Nimet Seker, Professorin am Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin und Vorsitzende der Alhambra Gesellschaft e.V.; Dr. Philipp Hildmann, Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz und Vertreter des Evangelischen Bereichs sowie David Weissmann, Vorstandsmitglied des Verbands Jüdischer Studierender in Bayern. Die Gesprächsleitung hatte Eren Güvercin, Projektleiter von „MuslimDebate 2.0“.

Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften

In seiner Rolle als Integrationsbeauftragter der bayerischen Staatsregierung hob Herr Straub hervor, dass sich die Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften in den zurückliegenden Jahren intensiviert habe. Er berichtete von der großen Resonanz auf die Einladung zu einem Fachtag über das muslimische Leben in Bayern, der anfangs dieses Jahres stattgefunden habe. Zurzeit würde auch der Ramadan viele Gelegenheiten zum Kontakt mit der muslimischen Community bieten. Wichtig sei aus seiner Sicht, dass die Moscheegemeinden sich öffnen und zu Begegnungen einladen. Sehr eindrucksvoll sei für ihn die Einladung zu einem interreligiösen Fastenbrechen gewesen. Er spüre ein Bedürfnis zum Dialog und sein Ziel sei es, den islamischen Glauben sichtbarer zu machen und zu zeigen, dass dieser ein friedlicher Glaube ist. Notwendig sei, die Moscheegemeinden zu stärken und dazu beizutragen, dass diese junge Muslim*innen bei ihrer Suche nach Orientierung unterstützen können, damit junge Menschen nicht auf Angebote auf TikTok oder anderen sozialen Medien angeboten sind. Grundsätzlich gelte es dem islamischen Glauben in Bayern den Stellenwert zu geben, den er verdiene.

Auch berichtete er, dass er, um die öffentliche Wahrnehmung von Religion bzw. mögliche antisemitische Vorbehalte selbst zu erleben, zusammen mit einem Rabbiner einen sogenannten Kippa-Walk in der Münchner Innenstadt unternommen habe. Etwa 98 bis 99 % der Menschen reagierten durchweg positiv, aber er habe auch einige schwierige Blicke gespürt. Grundsätzlich sei er optimistisch, dass dank der Potenziale der Religionen aktuelle Krisen überwinden werden könnten. Frau Seker würdigte, dass der Integrationsbeauftragte Integration nicht mehr lediglich als Bringschuld verstehe, sondern als gemeinsamer im Dialog zu gestaltender Prozess.

Bündnis für Toleranz als gemeinsame Plattform

Herr Hildmann berichtete, dass das Bayerische Bündnis für Toleranz sich im Jahr 2005 als Reaktion auf das im Jahr 2003 vereitelte Attentat einer rechtsextremistischen Gruppierung auf die Grundsteinlegung für ein neues jüdisches Kulturzentrum in München nach einigen Gesprächen als Plattform konstituiert habe. Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen (Kirchen, Gewerkschaften, israelische Kultusgemeinde) hätten die Initiative zu seiner Bildung ergriffen, um Aktionen von Menschen zu bündeln, die sich für Demokratie, Freiheit, Menschenwürde und gegen alles, was diese Freiheit bedroht, engagieren. Aktuell würde z.B. in Kooperation mit der bayerischen Landeszentrale für neue Medien eine Aktion gegen Hass und Hetze in Social Media durchgeführt.

Auf Nachfrage erläuterte Herr Hildmann, dass im Bündnis bedauerlicherweise eine starke muslimische Stimme fehle. Damit sei eine der Hauptfokusgruppen rechtsextremer Gewalt in diesem Zusammenschluss nicht vertreten. Er sei zuversichtlich, dass es demnächst gelingen würde, eine Vertretung der muslimischen Community für das Bündnis zu gewinnen. Herr Straub bestätigte dieses Defizit und erklärte diese Situation damit, dass es nicht den einen muslimischen Vertreter gebe, sondern sich diese Community auf eine Vielzahl von Vertreter*innen aufteile. Auf jeden Fall müsse in Hinblick auf die Repräsentanz der muslimischen Community im Bündnis eine Lösung gefunden werden.

Die Relevanz des 7. Oktober für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Beiträge von Frau Seker und Herrn Weissmann beleuchteten die Bedeutung des Überfalls der Hamas auf Israel, die Entführung von Geiseln und die darauffolgenden kriegerischen Auseinandersetzungen in Gaza für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Herr Weissmann berichtete, dass viele Jüdinnen und Juden zurzeit sehr verunsichert sind. Sie machten sich aufgrund des Erstarkens des Rechtsextremismus in Deutschland und wegen des Hasses, den sie von Seiten extremistischer und islamistischer Akteur*innen erleben große Sorgen. Studierende fühlten sich an ihren Hochschulen nicht mehr sicher und viele machten sich Gedanken, ob sie auswandern sollen. Er betonte, dass es in der Öffentlichkeit einer Mutprobe gleiche, seine jüdische Identität offenzulegen. Die Zahl antisemitischer Straftaten habe sich nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober auf Israel massiv erhöht. Nach seiner Meinung müssten die Religionsgemeinschaften dem sich verstärkenden Hass engagiert entgegentreten und Angebote der Aufklärung und Sensibilisierung schaffen. Von den Religionsgemeinschaften erwartete er, Empathie zu zeigen und Erfahrungen nicht abzuschwächen. Viele Jüdinnen und Juden hätten sich allein gelassen gefühlt. Die Erfahrung von zunehmendem Antisemitismus hätte jedoch auch dazu geführt, dass viele jüdischen Menschen sich überhaupt mit ihrer jüdischen Identität auseinandergesetzt haben. Das Judentum sei eine Ethnoreligion, man könne ethnisch jüdisch sein ohne religiös zu sein.

Frau Seker beschrieb ihre Beobachtungen an der Universität, dass Studierende ihres Instituts nach dem 7. Oktober sehr ängstlich geworden seien, aber auch gereizt und emotional reagierten. Die eher Stilleren hätten das Gespräch mit den Lehrenden über die politische Situation und die Welle der Gewalt in Israel und Gaza gesucht. Auch habe es Gespräche mit der Hochschulleitung gegeben, um für die Erfahrungen von antimuslimischem Rassismus und Anfeindungen auf allen Ebenen der Hochschule zu sensibilisieren. Schwierig sei gewesen, die zunächst herrschende Sprachlosigkeit zu überwinden und auch über die bestehenden Ängste und Sorgen zu sprechen. Herr Weissmann wies auf Gemeinsamkeiten als Minderheiten hin, die von aktuellen Konflikten und gesamtgesellschaftlichen Problemen betroffen sind. Zudem berichtete er davon, dass insbesondere jüdisch-islamische Dialogprojekte, Partnerschaften, sogar Freundschaften, nach dem 7. Oktober weggebrochen sind.

Migration – Religiöse Vielfalt als Bedrohung?

Herr Hildmann brachte einige Ergebnisse aus Studien zur Wahrnehmung des Islam in Deutschland in das Gespräch ein. Z.B. habe sich im Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2023 gezeigt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung (52 %) im Islam eine Bedrohung sieht. [Die folgenden ausgewählten Daten ergänzen diese Aussage: Näher betrachtet sind die Angaben zu dieser Frage in den verschiedenen Ausgaben des Monitors seit 2013 relativ stabil, sie schwanken zwischen 52 und 57 %. Der Anteil der Deutschen, die den Islam als bereichernd empfinden ist 2023 auf einen Tiefstwert von 18 % gesunken, während dieser Wert in den vorhergehenden Jahren noch bis zu 30 % anstieg. Der Aussage, „der Islam richtet sich gegen viele Dinge, die ich in dieser Gesellschaft für gut und richtig erachte“ stimmten im Jahr 2023 ca. 67 % der Befragten „voll und ganz“ und „eher“ zu. Interessant ist, wenn statt nach dem Islam nach Musliminnen und Muslimen gefragt wird, also die Aussage als auf Personen bezogen wird, stimmen weniger Befragte, jedoch immer noch 64 % zu. Noch größer ist die Differenz bei der Aussage, „der Islam richtet sich gegen die Freiheiten und Rechte der Menschen“. Hier stimmen 66 % der Befragten zu. Lautet die Formulierung „Musliminnen und Muslime richten sich gegen …“, dann stimmen lediglich noch 58 % zu. Das ist jedoch immer noch eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung. Diese Ergebnisse des Religionsmonitors verdeutlichen, mit welchen Zuschreibungen, pauschalisierten Vorstellungen und Stereotypen Musliminnen und Muslime in Deutschland konfrontiert sind. Diese Ergebnisse spiegeln auch die von Muslim*innen wahrgenommene Diskriminierung, denn ein Drittel der befragten Muslim*innen äußert, dass sie sich in alltäglichen Situationen regelmäßig diskriminiert empfinden. Etwas Anlass zur Hoffnung gibt, dass jüngere Altersgruppen unter den Befragten signifikant positivere Einstellungen gegenüber dem Islam und Muslim*innen haben, während negative Wahrnehmungen unter älteren Altersgruppen verbreitet sind (Vgl. Bertelsmann Stiftung (2024): Zwischen Pauschalisierung und Differenzierung Einstellungen gegenüber Muslim:innen und dem Islam).]

Seinen Hinweis auf Ergebnisse von Umfragen bindet Herr Hildmann in die These ein, dass wir gegenwärtig in einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft leben, was im Kontext der vielbeschriebenen Polykrise zu verstehen sei. Herr Straub zeigte eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Ergebnissen von Studien und schilderte verschiedene Eindrücke aus seiner praktischen Arbeit. Zunächst sprach er sich gegen jeden Extremismus aus, der in Bayern nichts zu suchen habe. Weiter war er die Überzeugung, dass man wieder viel mehr über die positiven Seiten der Migration sprechen müsse. Die Probleme, die die Bevölkerung in Hinblick auf die Themen Migration und Asyl empfinde, müssten angesprochen und gelöst werden. Er ist der Überzeugung, dass dann auch wieder die Zustimmung z. B. zur AfD zurückgehen würde. Zwar glaube er auch, dass Menschen verunsichert seien und vor etwas Unbekanntem Angst hätten, doch würde er erleben, dass Menschen vor Ort keine Angst vor ihren muslimischen Nachbarn haben oder vor Menschen, die ihren muslimischen Glauben leben. Für ihn, führte er aus, sei auch der Faktor Zeit wichtig. Er wies darauf hin, dass er einige Beispiele kenne, wo zunächst z.B. der Plan in einem Ort eine Moschee zu errichten, Riesenproteste hervorgerufen habe, in der Zwischenzeit die Moschee zur Orts- bzw. Stadtgesellschaft gehöre. Ähnliches habe er in Verbindung mit der Ansiedlung von Einrichtungen für Geflüchtete erlebt, gegen die sich zunächst heftige Gegenwehr gezeigt, jedoch durch Begegnungen und Austausch sich dann die Einstellungen gewandelt hätten. Er plädierte dafür, dass sich Menschen der gesellschaftlichen Mitte nicht immer in Diskussionen über Migration und Asyl hineintreiben lassen. Frau Seker verwies darauf, dass gerade das Thema der Migration im Wahlkampf zur Bundestagswahl eine große Rolle gespielt habe. Sie sei davon überzeugt, dass die Politik vermeiden müsse, dieses Thema immer wieder emotional aufzuladen. Die gesellschaftlichen Probleme hätten nach ihrer Ansicht vielmehr mit Politikverdrossenheit, mit Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung zu tun, was mit der Asyl- und Migrationsdebatte immer wieder verdeckt werde.

Herr Hildmann betonte, dass die Vermittlung von Wissen sowie offene und aufgeschlossene Begegnungen aus seiner Sicht der Königsweg sei, um gegenseitige Ressentiments abzubauen sowie Ausgrenzung und Marginalisierung zu überwinden. Nach seiner Überzeugung müssten wir das gute Streiten wieder lernen. Zwar gebe es an vielen Orten interreligiöse Dialoge, doch es sei zu bezweifeln, ob in diesen Gesprächsrunden wirklich die trennenden Fragen und vorurteilsbeladenen Themen angesprochen worden wären oder ob diese Zusammentreffen vor allem von wohlwollenden Freundlichkeiten geprägt seien. Zudem reiche es nicht, nur miteinander zu sprechen, sondern man müsse auch in ein gemeinsames Tun kommen. Das würde auch bedeuten, dass z.B. Christen lernen müssten, selbstbewusster ihre Religion zu vertreten. Insgesamt sah er als problematisch, dass kirchliche Gemeinden ausdünnen, dass die Zahl der Jugendgruppen schwindet und auch Sportvereine ein stückweit wegbrechen würden. Das führe auch zu einer Schwächung einer vielbeschworenen Zivilgesellschaft.

Islamische Theologie an Universitäten in Deutschland

Frau Seker begrüßte aus einer wissenschaftspolitischen Sicht, dass das Fach Islam aus einer muslimischen bekenntnisorientierten Perspektive in die akademische Landschaft in Deutschland integriert worden sei. Zwar gebe es in Deutschland seit langer Zeit eine orientalische islamwissenschaftliche Tradition an Universitäten, doch die neu gegründeten Institute würden sich aus muslimischer Perspektive anders verorten. Aus integrationspolitischer Perspektive hätte diese Entscheidung für diese Struktur dazu geführt, den Selbstwert der muslimischen Community zu stärken und Anerkennung zu vermitteln. An den Instituten der islamischen Theologie gebe es nun die Voraussetzungen, um historische Perspektiven, die Konflikte zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, aber auch innermuslimische Konflikte zu bearbeiten. In diesem Kontext gehe es auch darum zu untersuchen, wie sich z.B. jüdische und islamische Gelehrte gegenseitig beeinflusst haben. Es werde eine selbständige kritische Forschung ermöglicht und Kompetenzen vermittelt, eigene religiöse Anliegen in deutscher Sprache zu formulieren und sich theologisch begründet an Debatten zu beteiligen sowie die Geschichte des Islam in allen Höhen und Tiefen, die eigene Theologie auf einem akademischen Niveau kennenzulernen.

Öffentliche Sichtbarkeit von Religion – gesellschaftspolitische Positionierung

Im Gespräch wurde die oft zu hörende Kritik angesprochen, dass Religion im öffentlichen Raum nichts zu suchen habe und sich auf den privaten Raum zurückziehen soll. Keine Überraschung war, dass die Gesprächspartner insgesamt diese These zurückwiesen. Diese Einschätzungen wurden allerdings differenzierter begründet. So monierte Herr Hildmann, dass im inneren Ring in München keine repräsentative Moschee zu finden sei. In Hinblick auf eine öffentliche Sichtbarkeit des Islam bestehe massiver Handlungsbedarf in Richtung auf ein kluges und unaufgeregtes Aufeinanderzugehen. Religionen bräuchten Orte der Identifikation, dadurch könne auch das Grundrecht auf Religionsfreiheit gelebt werden. Herr Straub erwähnte, dass in Bayern häufig kritisiert werde, Religion würde sich zu sehr in den öffentlichen Raum drängen. Offensichtlich übersah er dabei, dass sich Visibilität hier vor allem auf die christlichen Kirchen bezieht. Er erläuterte, dass die muslimische Community sich zu Wort melden und auf die Politik zugehen müsse, wenn sie gehört werden will. Dialoge müssten auf Basis des Grundgesetzes geführt werden. Weiter plädierte er für einen Islamunterricht, durch den Kinder und Jugendliche das Notwendige über die Religion in Erfahrung bringen könnten. Frau Seker trat entschieden für mehr religiöse Bildung ein. Benötigt werde so etwas wie eine Religionskunde bzw. ein Ethikunterricht für alle. Es müsse um eine Wissensvermittlung über Religionen, religiöse Traditionen, die Geschichte von Religionen und ihre Verbreitung geben. Dabei müsste eine große Breite von Themen aufgegriffen werden, nicht nur das, was durch aktuelle Ereignisse getriggert werde. In den Religionen sei ein sehr großes Friedenspotenzial vorhanden, das in die Bildungspolitik eingebracht werden müsse. Herr Weissmann beklagte, dass Jüdinnen und Juden in der gesamtgesellschaftlichen Politik noch nicht genügend vertreten seien. Auch über das Judentum sei in der Gesellschaft zu wenig Wissen vorhanden. Das zeige sich immer wieder an Veranstaltungen, die auf den Samstag fielen, also auf den Schabbat und es für religiöse Juden deshalb gar nicht möglich sei, entsprechende Einladungen anzunehmen.

Zur Frage, ob sich die Religionsgemeinschaften stärker an öffentliche Debatten teilnehmen, Forderungen formulieren und ihre Expertise einbringen müssten, gab es unterschiedliche Einschätzungen. Herr Hildmann war an dieser Stelle etwas zurückhaltend und meinte, wenn er seine evangelische Kirche betrachte, dass man sich auch zu viel in gesellschaftlichen Debatten zu Wort melden könne. Man müsse sich nicht jeder Wortmeldung z.B. von Fridays for Future anschließen. In Hinblick auf muslimische Verbände bemerkte er, dass diese sich zwar häufiger zu Wort meldeten, dass sie jedoch nicht adäquat gehört würden. Wenn die Religionsgemeinschaften einen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten wollen, brauche es ein gemeinsames Fundament und sie müssten sich fragen, was denn der eigene Beitrag zur Zukunft der Demokratie sei. Sie müssten Auskunft über das eigene Menschenbild geben und ihre Haltungen z.B. zu bioethischen Debatten, zur Würde des Menschen, zu Diskussionen über Sterbehilfe, zum Paragrafen 218 und zur Abtreibung müssten artikuliert und in den Diskursen hörbar werden. Herr Straub wies auf einen geplanten Fachtag zum muslimischen Leben hin und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Vertreter*innen von muslimischen Verbänden und Moscheegemeinden daran teilnehmen und sich am Dialog beteiligen würde. Dabei gehe es gelegentlich auch um relativ banale Dinge, z.B. ob bei der Planung eines neuen Krankenhauses auch einen Gebetsraum für Muslim*innen vorgesehen würde. Wünschenswert wäre es, wenn sich eine Gruppe von fünf bis sieben muslimischen Vertrer*innen zusammenfinden würde, die in öffentliche Debatten in Bayern oder in Hinblick auf problematische Ereignisse sich mit starker Stimme zu Gehör bringen würden. Herr Weissmann erwartete von den Religionsgemeinschaften, dass sie sich stärker und viel aktiver für die Demokratie, für demokratische Parteien und für mehr Aufklärung und Bildung einsetzen.

An die muslimischen Verbände gewandt sprach Frau Seker die Erwartung aus, dass Verbände ihre internen Strukturen überdenken und erneuern. Zudem müsse ein Generations- und ein Mentalitätswechsel stattfinden. Einerseits müssten sie die notwendigen Bedarfe an religiösen Ritualen und nach Gestaltung religiöser Traditionen erfüllen, andererseits müssten sie sich auf die Gesellschaft, in der sie leben und wirken, einlassen und sich beheimaten. Sie müssten begreifen, dass sie in den Reihen von Frauen und Jüngeren ein enormes Potenzial haben. Denn auch Studierende in den ersten Semestern würden beschreiben, dass sie sich aus den Moscheegemeinden gedrängt fühlen. Eigentlich würden diese eine Community suchen, in der sie angenommen werden und diese mitgestalten können. Würde dieses Bestreben nicht gesehen, würde sehr viel Potenzial verloren gehen. Weiter müssten Räume für innermuslimische Debatten eröffnet werden, damit auch innerhalb der Verbände unterschiedliche theologische Positionen anerkannt werden können. Auch wenn darauf geachtet werde, dass nach außen mit einer Stimme gesprochen werde, dürfe nicht vergessen werden, dass es in der Tradition des Islam auch eine tief verankerte theologische Kultur der Debatte gebe, in der unterschiedliche Ansätze miteinander ins Gespräch gebracht und akzeptiert werden.

Videoaufzeichnung der Veranstaltung